夏バテに「なりやすい人」と「なりにくい人」がいるって本当?医学博士の石岡先生にお伺いしました

夏になると食欲が落ちたり、だるさが抜けなかったり・・・それは「夏バテ」のサインかもしれません。

今回は、夏バテの代表的な症状や原因、なりやすい人の傾向、胃腸にやさしい予防法やNG食材、さらには夏バテと間違えやすい疾患まで、日本橋人形町消化器・内視鏡クリニック院長の石岡充彬先生に消化器内科医の視点からご説明いただきました。

夏バテって、具体的には何?どんな症状がある?

「夏バテ」とは、夏の暑さや冷房などによる体温調節機能の乱れや、自律神経の不調により、心身にさまざまな不調が現れる状態を指します。

医学的には正式な病名ではありませんが、多くの方が夏場に経験する“体調の落ち込み”のことを指します。

代表的な症状には以下のようなものがあります

・倦怠感(だるさ)や疲労感

・食欲不振・胃もたれ

・吐き気や下痢

・頭痛・めまい

・睡眠の質の低下・寝苦しさ

・集中力の低下・イライラ

特に胃腸の不調が中心となるケースが多く、「食べられない」「胃がムカムカする」「下痢が続く」といった症状が目立ちます。

胃や腸など消化器の動きが自律神経と密接な関係にあることから、夏バテが胃腸に現れやすいと言えます。

どうして夏バテになるの?

夏バテは、単に「暑さにやられる」だけではなく、さまざまな生活環境の変化や体内バランスの乱れが重なって起こります。

特に大きな要因として挙げられるのが、寒暖差・冷え・脱水・睡眠不足などです。

まず、屋外の猛暑と冷房の効いた室内との激しい寒暖差は、体温調節を担う自律神経に大きな負担をかけます。

交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなり、結果として胃腸の働きが不安定になったり、全身のだるさにつながります。

さらに、夏場はつい冷たい飲み物やビール、アイスクリームなどを摂りすぎてしまいがちですが、これらの冷たい飲食物の過剰摂取は胃腸の血流を悪化させ、消化機能を低下させる原因になります。

食欲が落ちたり、胃もたれや下痢を引き起こすのも、この冷えが関係しています。

また、気温の高い日は自然と汗をかく量も増えますが、水分やミネラルの補給が不十分だと、脱水状態に陥りやすくなります。

これにより、倦怠感や頭痛、集中力の低下などが生じやすくなり、日常生活の質も下がってしまいます。

加えて、寝苦しさや生活リズムの乱れによって、深い睡眠がとれなくなることも問題です。

睡眠不足が続くと、体の疲労が十分に回復されないまま蓄積し、さらに自律神経のバランスが崩れやすくなります。

このように、暑さによる体力の消耗と、冷房や冷たい飲食物による冷えの“ダブルパンチ”が、体の内外から負担をかけ、結果として全身の不調、すなわち夏バテを引き起こします。

夏バテになりやすい人・なりにくい人がいる?

夏バテは、誰にでも起こりうる体調不良ですが、実は日々の生活習慣や体の使い方によって、「なりやすい人」と「なりにくい人」がいます。

まず、夏バテになりやすいのは、

・冷たい飲み物や食べ物を好んでよく摂る人

・エアコンの効いた室内で長時間過ごすことが多い人

・睡眠不足や生活リズムの乱れがある人

などです。

さらに、日ごろから運動不足で汗をかく習慣がない人は、特に注意が必要です。

汗をかく機会が少ないと、体は「熱を逃がす力」が弱くなり、体内に熱がこもりやすくなります。

これにより体温が上がりやすくなり、自律神経の乱れや消化機能の低下を引き起こし、夏バテの原因になります。

一方で、普段から軽い運動やストレッチなどで定期的に汗をかく習慣のある人は、体温調節機能がうまく働きます。

汗によって体内の熱を効率よく放出できるため、暑さに適応しやすく、夏バテにもなりにくいのです。

運動によって血流も良くなり、胃腸の働きもサポートされるため、日常的な体力維持だけでなく、夏バテ予防にもつながります。

このように、夏バテになりにくい体をつくるためには、ただ休むだけでなく、「適度な汗をかく習慣」も重要な鍵になります。

クーラーの効いた涼しいオフィスで仕事しているなら心配ない?

「職場は冷房が効いていて快適だから、自分は夏バテとは無縁」と思っている方も多いかもしれません。

しかし実際には、一日中クーラーの効いた室内で過ごす人ほど、夏バテになりやすい傾向があります。

冷房の効いた部屋にいると、汗をかく機会が減り、体温調節機能がうまく働かなくなります。

これにより、外気との温度差に体がついていけなくなり、頭痛や倦怠感、胃腸の不調など、典型的な夏バテ症状が現れやすくなります。

さらに、オフィスでの冷えによって下腹部や内臓が冷え、胃腸の働きが低下することもあります。

カーディガンやひざ掛けで体を冷やしすぎないようにしたり、時折立ち上がって体を動かす、常温の飲み物を選ぶなどの工夫が大切です。

夏バテの予防法は?胃腸にやさしい夏バテ対策食材・食事法

夏バテを予防するうえで最も重要なのは、胃腸の負担を減らしつつ、必要な栄養と水分をきちんと補給することです。

暑さで食欲が落ちやすい季節ですが、「食べられないから抜く」のではなく、「胃にやさしく、食べやすい工夫をする」ことが、体調管理の第一歩となります。

例えば、豆腐や卵、鶏ささみといった高たんぱく・低脂肪の食材は、胃への負担が少なく、夏の体力維持にも役立ちます。

さらに、オクラや長芋などのネバネバ系の野菜は、胃の粘膜を保護し、腸内の動きを助けてくれる強い味方です。

食欲がない時でもスルッと食べやすく、まさに夏バテ予防に最適な食材といえるでしょう。

また、疲労回復に効果があるとされる梅干しなどクエン酸を含む食品を積極的に取り入れることも効果的です。

酸味が食欲を刺激し、汗で失われがちなミネラルも補うことができます。

食事のリズムについては、意外に思われるかもしれませんが、実は「1日3食」にこだわる必要はありません。

食欲がない日は、1回の食事を軽めにし、数回に分けて無理なく栄養を摂るようにしましょう。

大切なのは、“食べない”のではなく、“少しでも食べられる工夫をする”ことです。

夏バテのときに摂らない方がいいNG食材

夏バテの症状が出ているときには、「何を食べるか」以上に、「何を避けるべきか」も大切なポイントです。

胃腸が弱っている状態では、普段は問題なく食べられるものでも、消化に負担をかけてしまい、かえって不調を長引かせることがあります。

まず避けたいのは、冷たい飲み物や食べ物の摂りすぎです。

アイスクリームや氷入りのドリンクなどは、胃腸を冷やして消化機能を低下させます。

次に控えたいのが、脂っこい料理や揚げ物です。

これらは消化に時間がかかるうえ、弱った胃に大きな負担をかけてしまいます。

夏バテ時にはなるべく油分を控え、ゆでる・蒸す・煮るといった調理法を取り入れた食事を選ぶのが理想です。

また、香辛料の強いものや刺激物も要注意です。

少量であれば食欲を増進させることもありますが、症状が強いときは避けたほうが無難でしょう。

意外と見落とされがちなのが、カフェインやアルコールの摂りすぎです。

どちらも利尿作用があるため、脱水を助長する可能性があります。

特に空腹時の飲酒は胃に負担をかけるため、体調が優れないときは控えるようにしましょう。

夏バテ時は、「食べたいもの」より「体が喜ぶもの」を選ぶ意識が大切です。

冷たい・脂っこい・刺激の強いものは控えめにし、体を内側から整えるような食事を心がけましょう。

受診が必要な「夏バテ」とは?背後に潜む病気に注意

「夏バテだから、そのうち治るだろう」と思って様子を見ていたら、症状が長引いたり悪化した経験はありませんか?

実は、“夏バテのような不調”の中には、医師による診断や治療が必要なケースが隠れていることがあります。

以下のような症状がある場合は、単なる夏バテではなく医療機関の受診が必要です。

・食事や水分がとれず、体重が急激に減少している

・数日以上続く吐き気・下痢・腹痛

・強い胃の痛みや、みぞおちの不快感がある

・発熱や寒気、血便、黒色便などの異常がある

・意識がぼんやりする、ふらつく、尿がほとんど出ない

これらは単なる「夏バテの延長」ではなく、他の疾患が関与している可能性があります。

夏バテに似た症状の中には、胃潰瘍や慢性胃炎、大腸の疾患など放っておくと悪化する疾患が潜んでいることもあるのです。

とくに胃腸の不調が数日以上続く場合や、普段と明らかに違う強い症状がある場合は、自己判断に頼らず消化器内科を受診し、必要な検査を受けることが大切です。

冷えや脱水を避け、体にやさしい食事と適度な運動で日常的に予防していくことが、暑さに負けない体づくりの第一歩です。

また、気になる症状が続くときは、「夏バテ」と決めつけず、消化器内科などの専門医に相談を。正しく知って、無理せず、健やかな夏を過ごしましょう。

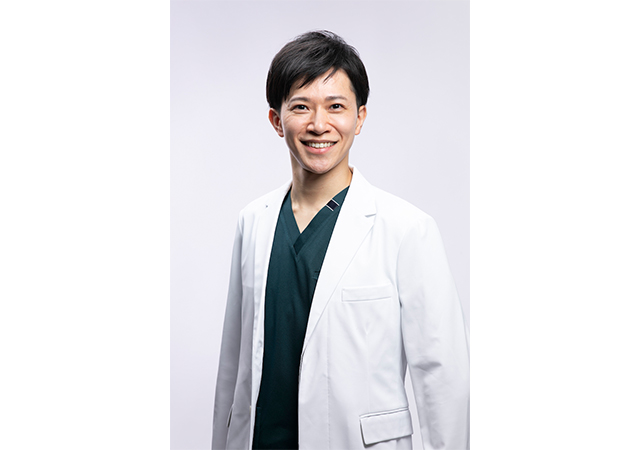

執筆者

石岡充彬先生

日本橋人形町消化器・内視鏡クリニック

2011年、国立秋田大学医学部医学科卒業。

卒後は秋田大学医学部附属病院の消化器神経内科学講座医員として研鑽を積む。

2018年、がん研有明病院消化管内科。

2021年、同病院健診センター・下部消化器内科兼任副医長に就任。

2022年より都内内視鏡クリニックの院長を務める。

2024年7月「日本橋人形町消化器・内視鏡クリニック」を開設。

医学博士。

日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医。

日本橋人形町消化器・内視鏡クリニック

https://ningyocho-naishikyo.jp/