疲れていてやる気が出ない。疲労感から抜け出すヒントについてクリニック 院長の中澤先生に伺いました

とうやっても疲れが取れないから、つい栄養ドリンクを手に取ってしまう。

忙しない現代、疲労感に悩む方は多いと思います。

疲労感が消えないのは、何が原因?解決方法は??

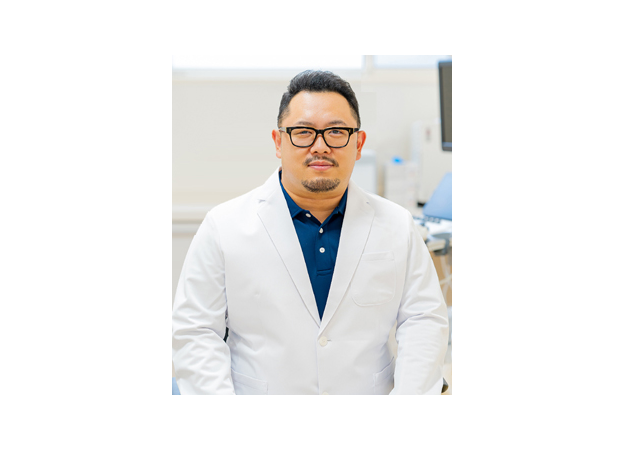

なかざわ腎泌尿器科クリニック 院長の中澤佑介先生にお話を伺いました。

その疲労感の原因は?

「休んでも疲れが取れない」「休日にたくさん寝ても余計にしんどい」「ずっとこの倦怠感が続くのでは・・・」と感じる方は少なくありません。

こうした慢性的な疲労感の背景には、次のような要因があります。

1)身体的要因

・睡眠不足や質の低下:長時間寝ても深い睡眠(ノンレム睡眠)が足りていないと、疲れが取れません。

・筋肉量の低下・運動不足:体力が落ちると少しの活動でも疲労しやすくなります。

・慢性疾患(貧血、甲状腺機能低下症、糖尿病など):基礎疾患が隠れていることもあります。

2)精神的・ストレス要因

・精神的ストレス・抑うつ気分:心理的ストレスは自律神経を乱し、倦怠感や意欲低下を引き起こします。

・仕事や人間関係による慢性的な緊張状態:常に交感神経優位で、休息してもリラックスできません。

3)男性更年期障害(LOH症候群)の可能性

男性は40歳以降になると、男性ホルモン(テストステロン)が徐々に低下します。

このテストステロン低下により、疲労感、意欲低下・気分の落ち込み、睡眠障害、筋力低下などが起きやすくなります。

特に「以前より頑張れなくなった」「集中力が続かない」といった症状もよくみられます。

4)女性更年期障害の可能性

女性は閉経前後(平均50歳頃)にエストロゲンが急激に低下します。

そのため、疲労感・倦怠感、睡眠障害、気分の落ち込み、動悸、ほてり(ホットフラッシュ)、肩こりなど、多様な症状が現れます。

女性更年期はホルモン変化だけでなく、家庭・職場での役割変化やストレスの影響も受けます。

5)睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性

いびきが大きかったり、日中の強い眠気があったりする人は要注意です。

SASでは、夜間に呼吸が何度も止まることで深い睡眠が妨げられ、日中の強い疲労感、集中力低下、頭痛、起床時のだるさといった症状が出ます。

放置すると高血圧や心血管疾患のリスクも高まります。

疲労感から抜け出すためのヒント

〇適度な運動・筋トレ

筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、疲れにくくなります(厚生労働省「健康づくりのための身体活動指針」)。

〇質のよい睡眠の確保

寝る前のスマートフォン・カフェインを控える、就寝前のリラックス習慣をつける。

〇バランスのよい食事

疲労回復には以下の栄養素が役立ちます。

・ビタミンB群(豚肉、レバーなど)・・・エネルギー代謝を助ける

・鉄分(赤身肉、ほうれん草)・・・貧血予防

・タンパク質(魚・肉・卵・大豆製品)・・・筋力維持

ホルモン変化が関係する場合は医療機関に相談を

男性更年期や女性更年期はホルモン補充療法や生活指導で改善することがあります。

SASが疑われる場合はポリソムノグラフィー検査(睡眠中の脳波や心拍などを測定し、睡眠障害やその重症度を診断・評価するための検査)を受けましょう。

まとめ

「年中疲れている」と感じる場合、単なる夏バテや加齢だけでなく、更年期や睡眠障害などの医学的要因が隠れていることもあります。

無理に我慢せず、まずは医師に相談することが大切です。

生活習慣を見直しながら、必要に応じて専門的な検査や治療を受けることで、改善するケースが多くあります。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。

執筆者

中澤佑介(なかざわ ゆうすけ)先生

金沢医科大学医学部医学科卒業。

「患者さんに近い立場で専門的医療を提供したい」という思いで2021年、なかざわ腎泌尿器科クリニックを開設。

2024年9月、JR金沢駅前に金沢駅前内科・糖尿病クリニック(https://kanazawa-naika.jp/)を開院。

なかざわ腎泌尿器科クリニック

https://www.nakazawa-cl.jp/